翻訳のさいに適切な訳語を決めることには、いくつかの困難が伴います。

この場では、翻訳論といったそもそも話ではなく、「日本語(母語)としての分かりやすさ」をベースに考えます。そうすると、「分かる」といった読者の理解力も考慮しなければならなくなるので厄介ですが、ここにも立ち入らずに、「理解が期待できる」程度にルーズに考えます。ただ、これを推し進めると、「難しい」とみられる日本語を撲滅することにもなりかねないので、このような文化破壊をしないためには、「辞書を引いて分かる」ぐらいのことは許してもらうことにします。

それでも、こうしているうち知らず知らずに、「日本語としての分かりやすさ」が「日本語としての平板さ」に化けてしまいます。たとえば、なんでもかんでも「明らか」だとすれば、「分かりやすい」とみなされるわけです。(この「例」がなにごとか分からない方には、このページは有益ではないかもしれません。)

こうならないためには、原語の成り立ちを理解したうえで、それに対応する日本語として候補に挙がるものから適切なものを選ぶさいに、たんに文脈的な語呂の良さで判断するのではなく、ほかの――原語でも日本語でも――類語とどのように差異化すべきかにも配慮する必要がある、と主張したいと思います。

もちろん、原語でも日本語でも類義語であって、そのような差異化をする手間は要らぬ苦労であるときもありましょう。しかし、その無駄を一度は経験してみることも必要ではないかと思うのです。それは、「自覚」ということに関わります。もっとも、「自覚」など要らないという主張もありえますが、そこが「学問」かいなかの分かれ道になるので、「学問」である以上は、「自覚」が必要だという立場に身を置きたいと思います。

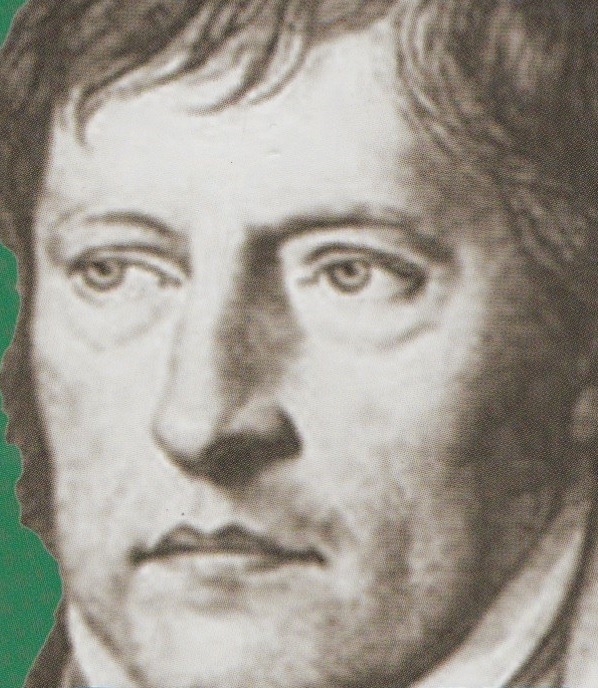

「ヘーゲル」を研究する私自身のその「自覚」を、「ヘーゲル」を翻訳するときの「独和交通整理」という「私案(独断)」として、この場に公表します。ここで「ヘーゲル」に限定するのは、それ以外のテキストであれば、違った判断もあるだろうということです。また、「私案(独断)」というのは、それこそ、私が勝手に選定したからにほかなりませんし、ほかの研究者のご支持・ご賛同も得ているわけでもないからです。とはいえ、「学問」としての公共性を考えるときには、「ヘーゲル」以外のテキストにも波及するかもしれませんし、こうした「私案(独断)」も世論になってしまうかもしれません。それに、当然ながら、私のものとは異なるご判断もあるでしょうし、私の誤解・無理解もあることと思います。このへんのことは、ご批判・ご叱正を受け、よりまともなものにすべく再検討していきたいと思います。

凡例

- [Adelung]: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801.

- [DAF]: Le Dictionnaire de l'Académie française. Cinquième Édition. 1798.

- [DCLF]: Féraud, Jean-François Dictionaire critique de la langue française, Marseille, [1787]

- [DUDEN]: DUDEN: Wörterbuch oder Synonyme

- [²DWB]: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Neubearbeitung

- [FHDW]: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch

- [GDFJ]: Grand Dictionnaire Français-Japonais. Shogakukan-Le Robert, Tokyo 1988.

- [GDJW]: Grosses Deutsch-Japanisches Wörterbuch, Zweite Auflage. 『独和大辞典』第2版(コンパクト版),小学館,2000年.

- [GRIMM]: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.

- [GWb]: Goethe-Wörterbuch.

- [KNED]: Kenkyusha's New English-Japanese Dictionary, Shigeru Takebayashi (Editor in Chief), 6. ed., Tokyo 2002. 『新英和大辞典』第6版,研究社,2002年.

- [KL]:『カント事典』,弘文堂,2002年.

- [KS]: Kimura-Sagara, Deutsch-Japanisches Wörterbuch, 1963. 『独和辞典』新訂,相良守峯編,博友社,1963年.

- [LDB]: Imman. Joh. Gerhard Schllers ausführliches und möglichst vollstädiges lateinisch-deutsches Lexicon oder Wörterbuch zum Behufe der Erklärung der Alten und Übung in der lateinischen Sprache in Fünf Bänden, 3 Aufl.

Leipzig 1804, 1. Abt. A-C.,

Leipzig 1805, 2. Abt. D-K.,

Leipzig 1805, 3. Abt. L-O.,

Leipzig 1805, 4. Abt. P-R.,

Leipzig 1805, 5. Abt. S-Z. (Google)

- [LEWIS]: Charlton T. Lewis. An Elementary Latin Dictionary.

- [LS]: Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary

- [LWWW]: William Whitaker's Words

- [MW]: Mathematisches Wörterbuch; oder, Erklärung der Begriffe, Lehrsätze, Aufgaben und Methoden der Mathematik mit den nöthigen beweisen und literarischen nachrichten Begleitet in alphabetischer ordnung, Leipzig, E.B. Schwickert, 1803-31.

- [PAUL]: Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres Wortschatzes, 10., überarbeitete und erweiterte Auflage von Helmut Henne, Heidrum Kämper und Georg Objartel, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002.

- [PGDJ]: プログレッシブ 独和辞典(コトバンク)

- [WikiM-C]: Wikimedia Commons

- (1)数詞・序数詞、(2)副詞ともなる形容詞は、形容詞類に含める。

- 前置詞は、接続詞等に含める。

- 出典に先立つ強調訳語、引用の後にある囲み、また

削除線は、神山のものである。

趣旨

趣旨